芮乐伟·韩森丨何家村窖藏:中国丝绸之路贸易掠影

2019/11/18 14:24:44

文章出处:The Hejia Village Hoard: A Snapshot of China's Silk Road Trade, Orientations,February 2003.

作者简介:Valerie Hansen,耶鲁大学历史教授,著名汉学家。

译者:伍伦拍卖善本与手稿部。

公元732年前后,有人小心翼翼地将超过1000多件珍宝叠放入两只足有半米高的陶罐和一个银质提梁罐中(图1)。后来,这三个容器被埋入唐代(618-906)都城长安——也就是今日陕西省省会西安,地下深达一米之处。当时的长安是丝绸之路最东端的终点,而丝绸之路涵盖多条连接中国与中亚、印度、伊朗甚至更西诸国的陆上路线。这批史上最大规模的窖藏之一,在地下沉睡千载而从未被惊扰,直到1970年考古工作者在西安市南部的何家村将它们发掘出土,并以此命名。

图1

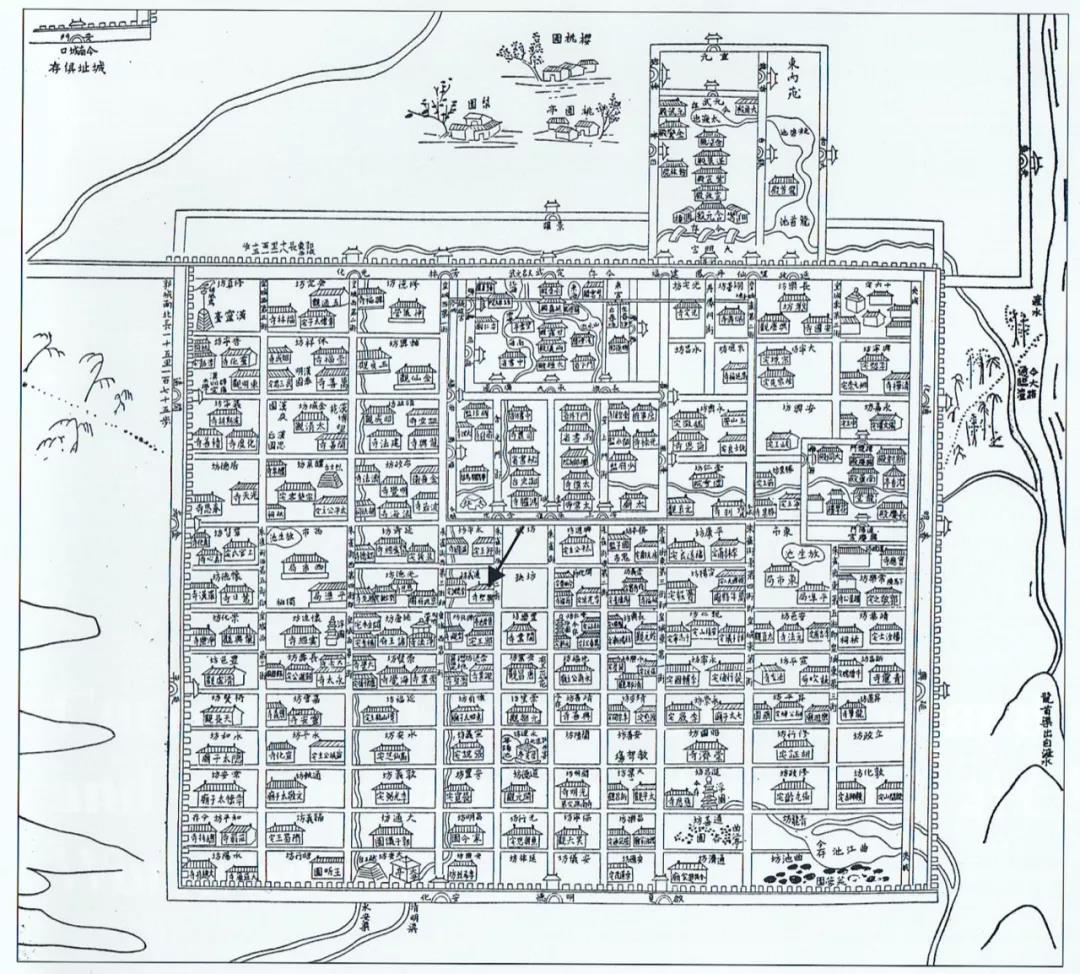

这批珍宝被埋藏在兴化坊,它坐落在西市——长安主要的进口商品大型交易市场东南约一公里处,距离国产商品市场“东市”三公里(图2)。这两个市场都是矩形的,四周由墙圈出一个1000平方米大小的院落。唐朝政府对这两个市场监管严密,日出开市,日落闭门,督查交易,以确保粮食的价格不会偏离规定的市价水平。同时,毗邻西市的红灯区提供非法娱乐活动:年轻的举子可以在这里挥霍他们的时光和盘缠。

图2

西市是数量可观的中亚商人社群在长安的家。最大的群体来自撒马尔罕附近地区,今乌兹别克斯坦。他们讲丝绸之路上的通用语——粟特语(Sogdian),一种中古波斯语。大多是袄教和摩尼教信徒,这两种宗教都起源于伊朗。唐代的都城至少有6座袄教和摩尼教教堂,其中5座就坐落在西市边上。吐鲁番出土的文献显示,这些粟特商人给他们的家人注册了一种合法的非常驻居民户籍,这样他们就可以在四海行商的时候把妻儿留在长安。

西市不仅是富有的丝路商客及其家人的天堂,而且也是手艺高超的金银器匠人的乐土。这些手艺人把兴盛于撒马尔罕和泰西封的世界领先的金银器制造工艺带到中国——泰西封是萨珊王朝(224-651)的首都,靠近今天的巴格达。公元651年,伊斯兰哈里发的军队攻占泰西封,公元712年,攻占撒马尔罕,此间许多人作为难民涌入中国,不少唐代城市中都聚集有非中国人社区。早在唐代建立之前,金银盘便从伊朗世界如涓涓细流般传入中国,但伊朗风格的金银杯在唐代异常流行,因为人们相信使用金银器饮酒能够延年益寿。

除了255件令人眼花缭乱的金银器,窖藏中还有银锭、药物、矿石、宝石和非比寻常的钱币收藏。下表为根据考古报告列出的出土器物:

何家村发现品列表

我们无法得知何家村窖藏中是否存在不耐腐蚀的丝绸和书籍,它们已随时光化成灰烬,或者藏宝者的具体身份,尽管本期齐东方的论文提供了多种有趣的调查方向。何家村遗宝中最令人兴奋的部分都收录在《丝绸之路上的荣耀:来自古代中国的艺术》一书当中,这是2月8日在代顿美术馆开展的展览图录。自2003年6月,部分何家村遗宝将在北京塞克勒博物馆展出。

这批收藏从很多方面明确了丝绸之路的意义。它不是一条大量运输货物的渠道,而是种族、艺术、宗教和文明的流动之路。窖藏当中的一些丝绸之路艺术品(或者中国乃至世界上其他一些收藏当中的丝路艺术品)可以证实跨越广袤千里的东西方交流。尽管何家村窖藏当中珍宝的造型设计和图像展现出自丝绸之路传来的影响,但它们当中大多数的原材料都产自中国。本文将对窖藏中不同器物的数量、相对大小进行考量,以便得到在唐代社会具有最大内在价值的商品的大概指数。由于窖藏出土时正值文化大革命,因而从未完整发表,相关细节只能有赖于各种各样的考古报告和展览图录。

窖藏共有38件金器,小到发针、迷你型号的金龙,银器216件,体量则更大。银器当中包括45个平底碗,直径从11厘米到23.7厘米不等,51个盘子,直径从12.3厘米到18.1厘米不等,它们的数量表明了价值。窖藏中有55个银碗,但只有3个金碗,清楚地表明银子更容易得到。

这些文物证明唐代金银器的使用异常广泛。其中一些,比如一个带鋬的圈足罐形银杯,表面抛光,未加装饰。(图3)其他的则装饰以复杂而精密的图案,几乎全部源自伊朗世界。

图3

唐代金银器专家(以齐东方为代表)追踪了伊朗世界制造的器物类型从早期到晚期的演变过程,而在中华帝国,为了适应社会上流行的品味,混合型器物被织造的更多,比如图4所示的十四瓣银碗。它的器型是萨珊式的,但錾刻的鸳鸯纹又是典型的中式。7世纪的器皿多为8瓣以上,稍晚至9世纪则只有4-5瓣。据此,我们也许可以推断它是何家村窖藏中最早制造于中国的银器之一。这只碗的每一瓣都装饰着不同的动物——野兔、鸟、公羊、鹿——四周围绕着花卉纹饰,内底为一只海兽,两侧各有一只鸳鸯。当碗盛满液体,灵动的生物和鸳鸯仿佛在波涛间嬉戏。

图4

加诸中国审美品位之上的伊朗风格影响还体现在一个带柄的三足小金碗上,它的用途是温酒或温药。(图5)器物的外壁被分成九个部分,上面描绘着狮子和衔着绸带的鸟,在伊朗艺术中都是吉祥的象征。器底浮雕一对狮子,四周环绕一圈珍珠纹,这是一种伊朗艺术中的图案,6世纪起最初应用于盘饰、壁画和纺织品。(图5a)其他收藏中类似的碗多使用银制造。

图5

图5a

另一只八棱银杯向我们展现了中国匠人是怎样完美吸收融合伊朗图像的。杯子的形状和把手显示出它受到粟特器物风格的影响。把手上方排列着两张有着西方特色的眼鼻的人面,杯子的八个面展现了舞者和乐工,显然都不是中国人。杯子的每一个侧面和口沿都装饰着典型的粟特珍珠边线。

图6

图7

图7a

第二个八棱杯极为艺术地整合了多种粟特特征:八瓣器型、珍珠边饰、精致的指环状把手。(图7和图7a)侧面交替装饰着骑马狩猎的场景——典型的萨珊艺术——和演奏乐器的、对镜贴花黄的、与孩童嬉戏的和舞蹈的中国侍女。很显然,制作者被粟特故园撒马尔罕所流行的那种表现宏大世界的脉搏感染了,考古学家在Afrosiab古城宫殿发掘出整整一房间壁画。(见Marshak,图5和图6)杯子上并列呈现的场景与之相似,我们也许可以在其中描绘中国帝王狩猎、公主与她的侍女对坐的壁画中找到。(译者注:乌兹别克斯坦撒马尔罕Afrosiab遗址的建筑室内壁画,这是中亚地区发现的一组非常著名的粟特壁画,描绘有国王拂呼缦(唐高宗永徽时授以康居都督府都督)接见包括唐人在内的各国使节,以及出行、狩猎、游湖等场景。)

窖藏中还有16件金属原料,为唐代银器生产提供了宝贵信息。4块银锭上雕有文字,表明它们是来自洊安和怀集州(二地都在广东省)的赋税银,它们上缴于公元732年,对应的年号是开元十九年(713-41)。

银饼上的文字还提供了它们的具体重量和核查官员的名字。唐代“租庸调”制要求人民以谷物(租)、徭役(庸)、布帛(调)的形式交纳赋税,但某些地区可以替换成其他物品,比如以这些银饼履行赋税义务。

与四块银饼截然不同,它们还保留着当地官员上交到长安时的形状,其他12个大银饼,则表明唐代政府官员会将他们收缴的银子融化,以铸成更大的,其中一些可重达8千克。这些未使用的粗银饼上墨书它们所存储的政府仓库(“东市库”,东市的仓库)、重量和称量官的姓名。窖藏中许多银盘和银碗上也有墨书的重量,同样暗示着它们被储存在需要官员测量重量的仓库。

何家村窖藏当中的赋税银两存在三种生命周期:由地方以银饼的形式上交,由较小的银饼熔铸为更大的银饼,最终被制成器物。四款赋税银饼的时间都是公元732年,我们据此可知,遗宝应是在此时间或之后埋藏的,但不会太过迟于这个时间,因为赋税银饼应当在上交后不久即被熔铸为更大的银饼。

窖藏中的十五种药粉暗示了药物对遗宝主人的重要性。银盒上的标签提供了药物的重量和等级:比如,“上上乳”(最上等的钟乳石)或者“次上乳”(中上等的钟乳石)。窖藏中有超过2千克的三种不同品级的钟乳石粉末,将钟乳石粉溶于水可得到的主要成分是碳酸钙。唐代医书记载,以100或200天为疗程,每天服用四十克钟乳石粉有缓解压力、增强精力的作用。此外,遗宝的主人还埋藏了126克麸金,同样具有珍贵的药用价值,同时还有密陀僧,一种用于治疗皮肤病、疤痕和外伤的氧化铅。

用银盒存储各种药材暗示银子并非十分珍贵,何家村窖藏中的大量银子也支持了这一印象。那么,什么才是8世纪的稀罕物呢?窖藏中有少量矿物雕刻品,七条腰带上的玉板、一个白玉杯、一个玉杵和一个玛瑙臼、玛瑙马具装饰品、玛瑙酒器,最不寻常的是,镶嵌金鼻的玛瑙来通杯(见齐东方文章的图8)。窖藏的主人也许只有少量玉石和玛瑙制品,因为它们比金银器更珍稀,但是我们必须承认个人品味的因素——也许他只是单单不喜欢。

水晶,因其晶莹剔透而价高。窖藏中只有一件物品是由水晶制作的。它是一个高2.5厘米的杯子,出八瓣,极薄,近于透明。(图8)不像金银,水晶在雕刻时必须极其小心,一次失误便可使之破碎。《唐史》曾经记载撒马尔罕统治者曾经给唐皇进贡水晶杯,但我们无从得知此杯是否与之同款。

图8

水晶是天然形态的石英,像玻璃一样剔透无暇。它的主要由二氧化硅构成,也是玻璃的主要成分。以前,很多中国人搞不清天然水晶和玻璃的区别,二者都因晶莹剔透而价格昂贵。现在,人们确实会采取融化纯天然水晶的方法制造高级玻璃,但这种工艺要求温度高达1700摄氏度。历史上,玻璃匠人在可操作的温度下将沙子、石灰石和碳酸钠的混合物融化。窖藏中只发现了一件玻璃制品:一只疑似进口的碗。中国制造的最早的不透明玻璃珠可以上溯公元前一千年,但透明的玻璃更难制造。因此,澄清的玻璃制品是中亚陆上贸易路线上紧俏的商品之一。

窖藏中最小的器物,很可能也是自身价值最高的,是存放在一个抛光银盒中的十六块宝石:7块蓝宝石,2块红宝石,1块黄玉,6块玛瑙。(图9)其中的黄玉,重119克,是所有宝石中最大的,最小的则只有2.5克。所有这些宝石都不是在大唐境内开采的。相比他资源,斯里兰卡和缅甸盛产蓝宝石、红宝石和黄玉,而印度以其出产的绿玛瑙闻名。这些珍贵的宝石是何家村窖藏中为数不多的进口货。

图9

收藏当中的478枚钱币是最令人感到困惑的,因为它们并非来自同一个时代。如果它们是同时铸造的,我们还可以推测主人试图保护他的现金免于强盗或者乱军的劫掠。但这堆钱币既有现代通行的又有古代的,既有中国的又有外国的。其中有两个一枚像铲、一枚像刀的钱币,是了不起的古董。它们标志着大约公元前500多年的中国最早的钱币形式。15枚是汉代(公元前206年-公元220年)钱币,其中11枚来自短暂的王莽统治时期(公元9-23年)。两枚则来自混乱的六朝时期(公元317-589)。这些说明拥有者是鉴赏家和稀有钱币收藏家,其乐趣不仅仅在于囤积货币。

还有400多枚铸有“开元通宝”(开元年间的货币)字样的唐朝货币。原始报告的列表显示421枚银币,30枚金币,但其中一些随后被证实为铜币。其中18枚铜币在1994年京都文化博物馆举办的“长安:唐都”展览中亮相。(见京都文化博物馆图录第40期)圆形方孔是8世纪典型的货币形式。同样的例子遍布东亚及东南亚,是大唐与邻国进行海上贸易的遗迹。相比之下,金银币则是收藏品。这些观赏性币用铜币的模子铸造,是唐代帝王在宴会上赏赐廷臣的礼物,其中一种据我们所知铸造于公元713年。(《旧唐书》,中华书局,北京,1975年,卷八,171页)

考古报告上所列的478枚钱币当中有6枚来自国外:一枚萨珊库思老二世银币(590-628),五枚日本元明天皇时期银币(708-15)。所有这些都不是特别不寻常。在公元700年之前,萨珊银币是一种替代货币,尤其是在新疆,考古学家发现了数以千计的银币。一种由高昌王朝铸造的纪念币绝对来自新疆,在公元640年归顺唐王朝之前,它是统治吐鲁番绿洲的独立王国。它的存在提示两位法国钱币学学者Francois Thierry和Celile Morrisson,遗宝的主人可能是从甘肃或者新疆购买了这些钱币。(Thierry and Morrison, p.129, note 21)

一枚7世纪外国钱币,拜占庭君主希拉克略(610-40)铸造的金苏勒德斯钱币,经过仔细鉴别,证明是赝品。拜占庭钱币圆形无孔,和其他欧洲钱币一样。在中国发掘出的拜占庭钱币通常在对称的边缘打两个孔,这样他们就能把它缝在衣服上,或者顶端有一个孔,作为坠饰。一些放于墓中,可能因为它们认为可以保护死者前往地下世界。在新疆发现的唐代金匠仿制的拜占庭钱币的比原版真货还多,这证明中国人对护身符的需求量超过了从拜占庭输入的真钱币的数量。

这样的窖藏阻碍了经济历史学家判断唐代货币的流通情况,因为无法确定窖藏拥有者的选择标准。(想象一位只收藏Susan B. Anthony银元的当代钱币收藏家,日常用币一概置之不理。)(译者按:这是一种美国政府于1979-1981年间铸造发行的银币。但是由于它们与四分之一美元硬币太过相似,而不受欢迎。)何家村的钱币收藏是其历史范围内唯一的。它们也许真的是由铸币官员收藏的,这样才能合理解释赋税银饼和库银同出一处的现象。

我们通过何家村窖藏可以总结出丝绸之路贸易的什么特点?它明显代表唐代顶层经济,一个拥有数以千计的银器和数十件金器的群体。其中的一些器物来自中国之外:宝石和外国钱币,也许还有不少金银器。

以美学角度说,从展览的藏品中可以看到萨珊银盘和粟特壁画上我们所熟悉的伊朗图案。金银器上占主导的伊朗图案告诉我们,公元600-755年间丝绸之路上最活跃的地段将长安与撒马尔罕联系在一起,主要停靠点位于敦煌、吐鲁番和喀什。窖藏的发现地点靠近长安西市,最大的伊朗逃亡者聚居区之一,因此人们必须奋力解决一个典型问题:何家村窖藏能够代表唐代品位吗?当我们考察同时期其他艺术品时,我们的答案是肯定的!

何家村窖藏为丝绸之路提供了洞见:即使在高峰期,陆上运输的高成本、风险和长途限制了货物的数量,包括这条路上的轻量奢侈品。丝绸之路的真正意义不在于骆驼背上的货物数量,而在于来自伊朗世界的难民潮把他们的语言、宗教、技艺和艺术传统带到长安和中国的主要城市。

参考文献:

Heng Chye Kiang, Cities of Aristocrats and Bureaucrats, Singapore, 1999.

Kyoto Bunka Hakubutsukan, Dai To Chang’an ten: Jyoto no harukana genryu o tazeneru, Kyoto, 1994.

Li Jian, ed., The Glory of the Silk Road: Art from Ancient China, Dayton, 2003, forthcoming.

Liu Xinru, Ancient India and Ancient China: Trade and Religious Exchanges A.D. 1-600, Delhi, 1994.

Lu Jiugao and Han Wei, Tangdai jinyin qi, Beijing, 1985.

Boris Marshak, ‘Le programme iconographique des peintures de la“Salle des ambassadeurs”a Afrasiab (Samarkand)’, in Arts Asiatiques 14 (1994), pp. 5-20.

Frederic Obringer, L’aconit et l’orpiment: Drogues et poisons en Chine ancienne et medieval, Paris, 1997.

Qi Dongfang, tangdai jinyinqi yanjiu, Beijing, 1999.

Edward H. Schafer, The Golden Peaches of Smarkand: A Study of T’ang Exotics, Berkeley, 1963.

Shanxi Sheng Bowuguan, ‘Xi’an nanjiao Hejiacun faxian Tangdai yaozang wenwu’, in Wenwu 1972: 1, pp. 30-42.

Francois Thierry, ‘Sur les monnaies Sassanides trouvees en Chine’, in Res Orietales V (1995), pp. 89-139.

---and Cecile Morrisson, ‘Sur les monnaies Byzantines trouvees en Chine’, in Revue mumismatique, 6thseries, 36(1994), pp. 109-45.

Grace Wong, The Silk Road: Treasures of Tang China, Singapore, 1991.